●萩焼につきまして。

茶の湯の世界のわびさびなどはよくわからない、という人も多いと思います。

しかし全国の陶器を見ようと思うと、茶の湯の世界とは切っても切り離せないものがたくさんあります。

山口県に生まれた萩焼も、あかぬけしない、ぽてっとしたもたつきに親しみが感じられ、茶人たちに好まれる焼き物です。

萩焼のぬくもりある器肌は、土のあたたかみをそのまま伝え、ぼてっと分厚い印象ながら手に持つと意外に軽く、しっくり手になじむ柔らかさを備えています。

この感触は、大道土(だぢどうつち)という砂礫雑じりの浸透性に富んだ陶土の性質によるところが大きいでしょう。

また萩焼では登り窯で時間をかけて比較的低めの温度でゆっくり焼き上げるため、焼き締め度合いが弱く、なんとなく土の柔らかさを残したような焼き上がりになります。

それと同時に、一般の焼き物に比べて吸水性が高いのも特徴です。

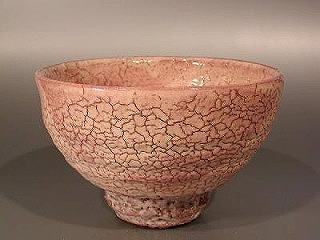

萩焼をよく見ると、表面にこまかいひび(貫入)がたくさん入っています。

萩焼の茶碗などを長く使っていると、このひびから茶がしみ込み、器の肌色を微妙に変えたり、雨漏りのようなシミができたりします。

ひとつの器を長く大切に使うことで色艶が次第に変化し、独特の雰囲気をかもしだすことを「茶慣れ」「萩の七化け」などと呼ぶそうです。

全国の陶器が並ぶ中、萩焼の名陶として肌色の茶碗がぽつんと置かれているだけで、いかにも飾り気がないのも萩焼の特徴です。

粘土をぽっくりとかきとって、そのまま焼いたような素朴さが、飽きの来ない器として高い人気を得ているのでしょう。